相続とは

人が亡くなった場合、その方の資産は、相続人(法定相続人または法定相続人全員でさだめた特定の相続人)に全て引き継がれます。

亡くなった方が生前に持っていた持ち物や権利(負債も含まれる)など全ての資産が対象となります。

この現象を「相続」といいます。

相続登記とは

不動産をお持ちの方がお亡くなりになった場合、その方の資産は、相続人の方に「相続」され、相続人が不動産の権利をもらうことになります。

この「相続」した不動産を、国が管理する法務局の登記情報に記録することにより、所有者である方の公示をする登記が「相続登記」です。

相続登記 受託から登記完了までの流れ

-

①被相続人(亡くなった方)と相続人(相続する人)の戸籍類と住民票類などを集めます。(当事務所の職権で集めることも可能です。)

-

②「誰が、どの不動産をもらうか」、について、遺産をもらう人の特定をします。これを遺産分割協議といいます。

- ③登記申請書など、法務局へ提出する書類を作成します。

- ④作成した書類に関係者のご署名押印をします。

- ⑤管轄(担当)の法務局に登記をします。

- ⑥登記完了

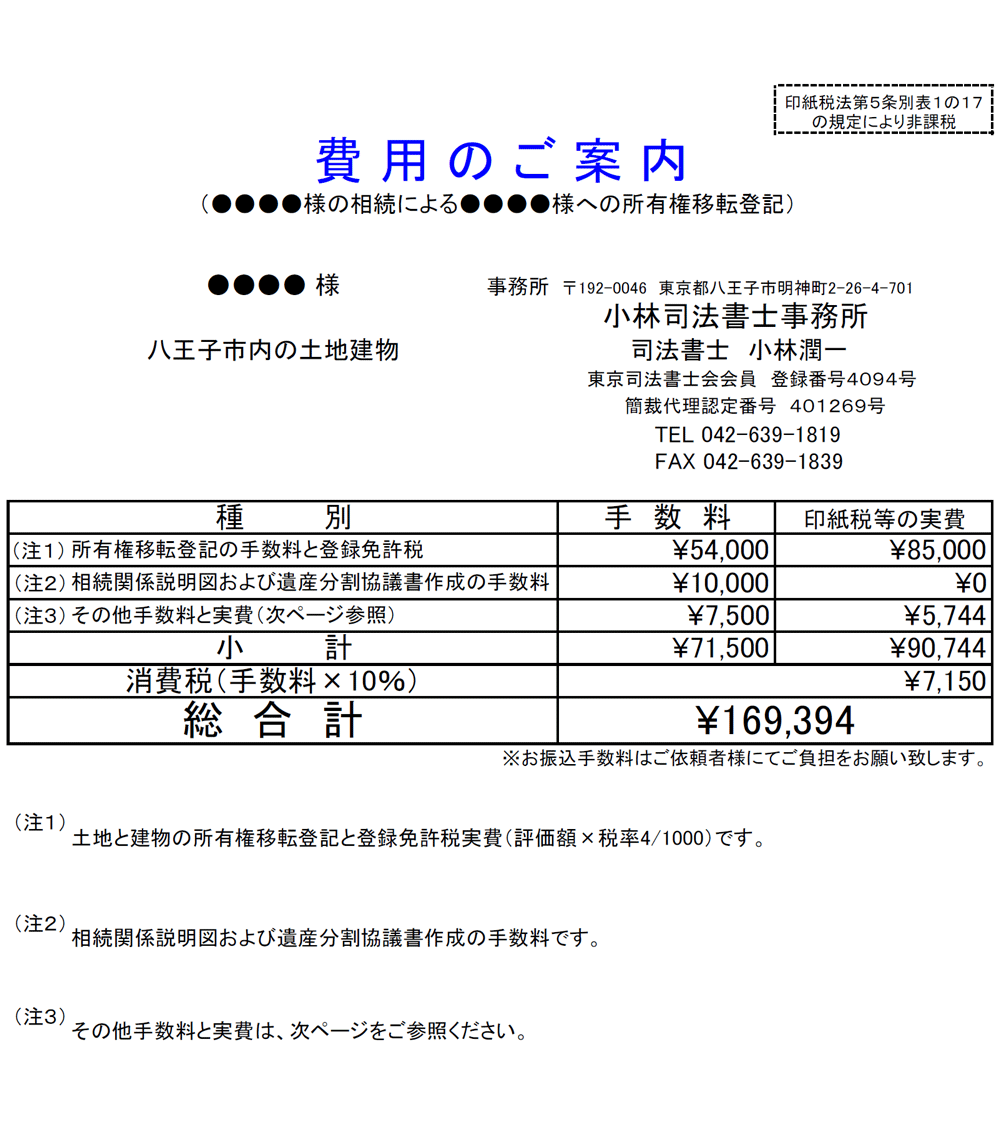

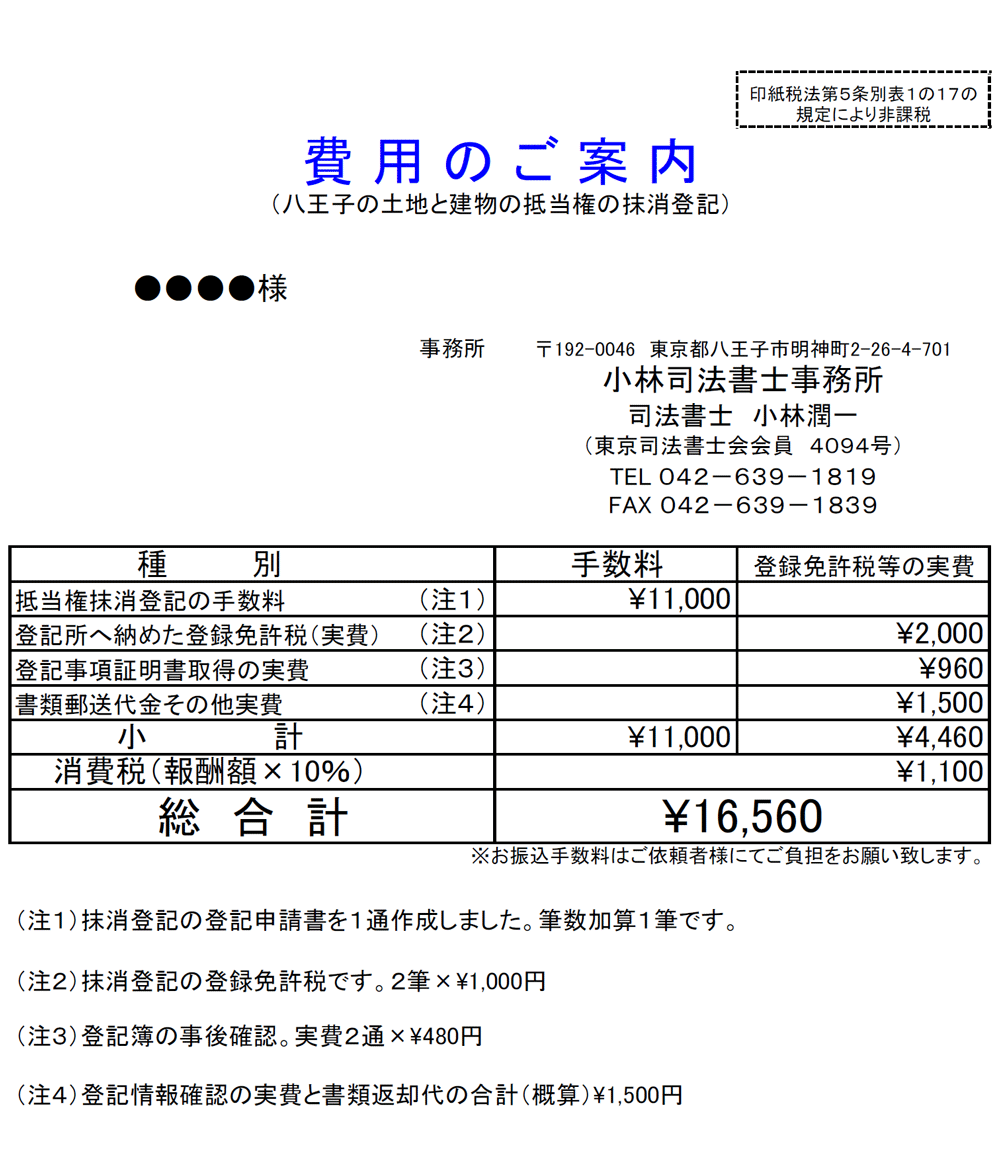

相続登記にかかる費用(例)

-

費用の総額

費用の総額

- 169,394円

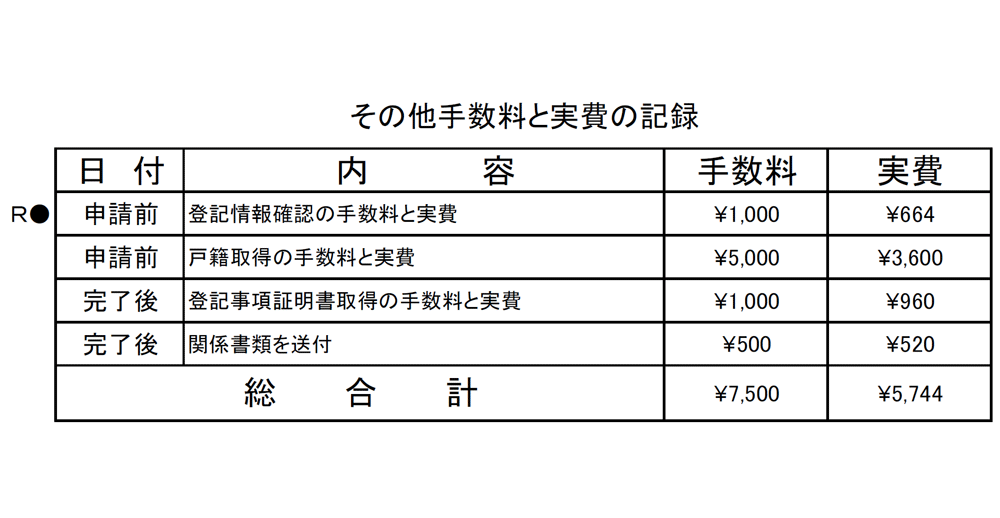

八王子市内の土地1個、建物1個の相続登記の費用の総額(概算)です。(司法書士の職務上請求書により戸籍類を2通取得した場合)

費用の総額(例)

このようなお悩みはありませんか?ご相談ください。

-

「相続の登記をしたいけど、何をどうしたら良いか分からない。」

-

「相続登記の説明を聞いたけど、難しすぎてできないので、丸投げでお願いしたい。」

-

「相続登記の申請書類を作成し始めたけど、やっぱり面倒なのでお願いしたい。」

当事務所の取組み

相続登記は、皆様のご親族において不幸な出来事があった場合に一番身近な業務となります。

私たちは、開業以来、多摩地域だけでなく他の県でも多くの相続登記案件を受けてきました。

当事務所に丸投げすることも可能ですし、書類の収集はご依頼者者様ご自身で行なっていただくこともできます。

また、費用をできるだけ抑えた受託方法も積極的に取り入れています。

相続登記につきましては当日のご相談も受け付けておりますのでお気軽にご連絡ください。

Q1:そもそも「相続」とは何ですか?

A:人が亡くなった場合、その方の資産は、相続人(法定相続人または法定相続人全員でさだめた特定の相続人)に全て引き継がれます。亡くなった方が生前に持っていた持ち物や権利(負債も含まれる)など全ての資産が対象となります。この現象を「相続」といいます。

Q2:「登記」とは何ですか?

A:「不動産」に関し、法務局という役所に、その不動産の物理的現況(建物の構造、床面積など)と、所有者(誰がその不動産を所有しているか)が公表されている情報があります。申請によりこの情報に必要な事項を記入することです。

Q3:「相続登記」とは何ですか?

A:不動産をお持ちの方がお亡くなりになった場合、その方の資産は、法律上相続人の方に「相続」され、相続人が不動産の権利を相続承継することになります。この「相続」した不動産を、国が管理する法務局の登記情報に記録することにより、所有者である方の公示をする登記が「相続登記」です。

Q4:「登記」を「申請」するとは、どのようなことですか?

A:不動産の所在地を管轄(担当)する法務局に、必要書類や申請書を提出(パソコンによる申請も含む)することです。

Q5:「相続登記」はどこに申請するのですか?

A:亡くなった方が所有していた不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。

Q6:相続登記を申請する場合、いちばんはじめに何をすれば良いのですか?

A:まず、被相続人(亡くなった人)の不動産を特定します。納税通知書を確認したり、登記済権利証(登記識別情報)を確認します。不動産所在地の市区町村で名寄台帳を取得することも有効です。

Q7:相続登記を申請する場合、Q6の次に何をすれば良いのですか?

A:不動産が特定できたら、その不動産を相続する人を話し合いで決めてください。これはQ8の次でも構いません。

Q8:相続登記を申請する場合、Q7の次に何をすれば良いのですか?

A:戸籍、住民票、住民票除票、評価証明書などの必要書類を集めます。戸籍は、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までのものと、相続人の方の現在の戸籍が必要で、その収集により相続人全員を特定することができる必要があります。

Q9:父(母)が亡くなりました。父(母)の戸籍はどこで取得すればいいですか?

A:御父様(御母様)の本籍があった市区町村で取得します。亡くなった方の死亡の記載のある戸籍から、順次前の除籍謄本、改正原戸籍を集めます。

Q10:父(母)が亡くなりました。父(母)の住民票はどこで取得すればいいですか?

A:死亡時に御父様(御母様)の住民票があった市区町村で取得します。

Q11:必要書類を揃えることができました。次に何をすればよろしいですか?

A:相続人が複数いる場合には、相続する人を決めます。その次に、遺産分割協議書と、法務局へ提出する相続関係説明図、登記申請書を作成します。

Q12:父(母)の相続人が子であり、数人いる場合、何をしたらいいでしょうか?

A:相続人全員により、不動産やその他財産を誰に相続させるかの話し合いをします。これを遺産分割協議といいます。話がまとまったら、遺産分割協議書等を作成します。

Q13:遺産分割協議書の作成方法を教えてください。

A:特に定まった作成方法はありません。不動産や財産の明細と、その財産が相続人の誰に相続されるか、が記載されている必要があります。また、相続人全員の署名押印(実印)を行なうことが通例です。

Q14:遺産分割協議書に、被相続人(亡くなった人)の銀行預貯金を記載する必要はありますか?

A:特に記載義務はありませんので、記載しなくても構いません。もっとも、後々、誰が預貯金を相続したか、など紛争を防止する必要がある場合には、記載したほうが好ましいと思われます。

Q15:戸籍他の収集と書類作成が面倒なので、誰かにお願いできませんでしょうか。

A:司法書士であれば、職務上請求書による戸籍類の収集から、相続関係説明図、遺産分割協議書などの書類作成まですべてを行なうことができます。他の専門家に再依頼する必要はありません。

Q16:司法書士の職務上請求書とは、どのようなものですか?

A:司法書士の遂行可能な職務、たとえば、不動産登記において、法務局に登記を申請する際、その関係者の戸籍、住民票などを取得する目的で、市区町村長に提出する司法書士専用の用紙があります。これを職務上請求書といいます。ちなみに、その司法書士が職務を受託しないと利用できません。

Q17:相続登記の申請は、司法書士などの専門家にお願いしなくてはいけませんか?

A:専門家への依頼は義務ではありません。相続人自ら相続登記をすることができます。これを一般に、本人申請と言っています。

Q18:相続登記を司法書士へお願いした場合、費用はいくらぐらいかかりますか?

A:まず、相続登記に必要な費用は、2つの種類の費用が必要になります。一つは、法務局に支払う税金である「登録免許税」です。これは税率が決まっています。不動産の固定資産評価額に記載のある金額(下3桁切捨)に0.4%(4/1000)を乗じた金額です。もう一つは、司法書士への手数料です。これは事務所によって異なります。個別具体的なケースで変わってきます。

Q19:法務局へ相続登記を申請する際、その不動産の権利証を提出する必要はありますか?

A:相続登記は、戸籍類で相続人を特定できるため、法務局に権利証を提出して不動産の所有者などを確認する必要がないので、原則として提出不要です。もっとも、被相続人の住所が戸籍類で公証できない場合などは提出が必要になります。

Q20:法務局へ相続登記を申請したあとは、何をどうすればいいですか?

A:登記が完了するのを待ちます。登記完了日は、法務局の申請書類提出窓口にて知ることができます。法務局のホームページでも案内されています。

Q21:相続登記申請後、法務局からどのような回答があるのですか?

A:特に回答はありません。登記完了日までに何も連絡がなければ法務局の申請窓口にて登記識別情報などの関係書類を受け取ってください。

Q22:登記識別情報とは何ですか?

A:昔の「登記済権利証」に代替する「情報」で、法務局での登記が完了した後、その法務局から、その登記により権利を取得した人に、その人の権利に関する情報(英数字12けたのパスワード)が紙で渡されます。渡された用紙の下部がさらに紙で覆われていて、その覆われた紙をちぎらないと、そのパスワードが見えない仕組みになっています。

Q23:各種手続を自分で行なう時間がありません。必要な手続を全て任せる(丸投げ)事はできますか?

A:戸籍取得などの面倒な手続をすべて当事務所に任せることが可能です。その場合、作成された遺産分割協議書、委任状にご署名押印をしてもらう程度で済みます。

Q24:Q23の場合、費用はどれ位かかりますか?

A:事案にもよりますが、通常の相続登記の手続(Q16)に、職務上請求書利用などの戸籍他の取得手数料(概ね1通2,500円程度)×枚数分、実費が加算となります。

Q25:丸投げでお願いする場合、どのようにしたらよろしいでしょうか?

A:初回の面談の際に、「必要書類の収集などは全てお願いします。」とお伝えください。

Q26:相続登記の依頼を考えています。まず何をすればよろしいでしょうか?

A:事務所にお電話でご連絡ください。初回面談をさせていただき、今後やることをアドバイス等させていただきます。

Q27:なるべく費用をかけないようにしたいのですがどのようにすればよろしいでしょうか?

A:初回面談の際に、「なるべく費用をかけないようにしたい。」とお伝えください。ご自身でご収集いただく書類などをご提示させていただきます。

Q28:丸投げで相続登記をお願いした場合の依頼後の手続の流れを教えてください。

A:当事務所にて、関係書類の収集を行ないます。その後、遺産分割協議書、委任状などにご署名押印いただきます。その後、登記申請、完了という流れになります。

Q29:丸投げで相続登記をお願いした場合、登記完了までにどれぐらいの時間がかかりますか?

A:事案にもよりますが、関係書類収集に1か月から2か月、その後、登記申請、申請後2週間程度、合計2か月程度でしょうか。

Q30:私は今、八王子に住んでいますが、出身は他県です。相続登記をお願いすることは可能でしょうか?

A:日本国内の法務局であれば、八王子からの相続登記の申請は可能です。東京都以外の他県の相続登記を多数申請しております。お任せ下さい。