このようなお悩みはありませんか?ご相談ください。

-

「父(母)が認知症になった。認知症になる前は、父(母)が入院費を支払っていた。父(母)しか預貯金口座の暗証番号を知らない。お金が下ろせないので入院費が滞納状態となっている。」

-

「父(母)が認知症になった。長年、父(母)の不動産が空家になっている。不動産を管理するのが大変。不動産を売却したい。」

はじめに

今までの成年後見制度は、成年後見人となった方が、被後見人(後見される方)の財産管理、身の回りの事を代理、代行する(代わって行なう)制度でした。しかし、障害者権利条約の批准国でもある日本は、条約の趣旨に沿った成年後見制度に生まれ変わる必要が生じました。

新しい成年後見制度は、どのような方にも自らの意思があることを前提として、その本人の意思決定を支援するため、一つのチームを結成し、本人の意思決定を手助け、実行するという新しい制度に生まれ変わろうとしています。

以下説明は現行制度による説明となります。

成年後見制度とは

ご高齢による判断能力の低下などにより認知症と診断された方や、精神疾患、知的障害をお持ちの方に、家庭裁判所から、その財産管理や身の回りの事を支援する人、つまり成年後見人を選任してもらい、その人に財産管理や身の回りの支援をしてもらう制度です。

成年後見人の活動により、自己決定の尊重、現有能力の活用、ノーマライゼーション(被後見人(後見される本人)が普通の人と同じ日常生活を送ることができるようにする)の理念があります。

なぜ成年後見制度を活用するのか

まず、何のために成年後見制度を利用するかを検討する必要があります。ご本人にとっては残念な生活状況ですが、以下のような場合、後見制度を利用することになろうかと思われます。

-

①ご本人は認知症になり、預貯金などの財産管理ができない。

-

②ご本人が認知症になってしまった。ご本人しか預貯金口座の出金ができないので、入院費が滞納状態になって困っている。

-

③ご本人の親族が亡くなり遺産分割協議をする必要があるが、ご本人は認知症などで判断できない状態にある。

-

④ご本人の保険金請求と受取りをすることが必要であるが、ご本人自身、認知症などで手続ができない状態にある。

-

⑤不動産管理が必要であるが、ご本人自身、管理できない。

-

⑥施設入所契約が必要であるが、ご本人自身、入所契約自体の意味も分からない。

成年後見人になれる人

一般に、成年後見人は、司法書士などの専門職だけでなく、申立時に子や親などの親族も就任希望を出すことができます。もっとも、就任させるかどうかは家庭裁判所が決定します。

成年後見人になるには

成年後見人になるには、被後見人(後見される人)の住所地を管轄(担当)する家庭裁判所に、後見開始の審判を申立てる必要があります。

以下の手順で関係書類を用意します。(書式の詳細説明は省略します。)

- 福祉の関係者にご依頼のうえ「本人確認シート」(裁判所ホームページからダウンロード可)を作成してもらう。

- 主治医に「診断書・診断書付票」(裁判所ホームページからダウンロード可)の作成を依頼する。

- 後見開始等申立書、親族関係図、本人の戸籍、本人が登記されていないことを証する書類、後見人候補者の住民票類、申立事情説明書、親族の意見書、遺産目録、相続財産目録(遺産分割協議未了の財産がある場合)、収支予定表、財産関係資料、収入・支出に関する資料を準備する。

- 以上の書類を家庭裁判所に提出する。

申立後、家裁での面談(裁判所による)を経て、審判が出ます。問題がなければ、これで成年後見人になることができます。

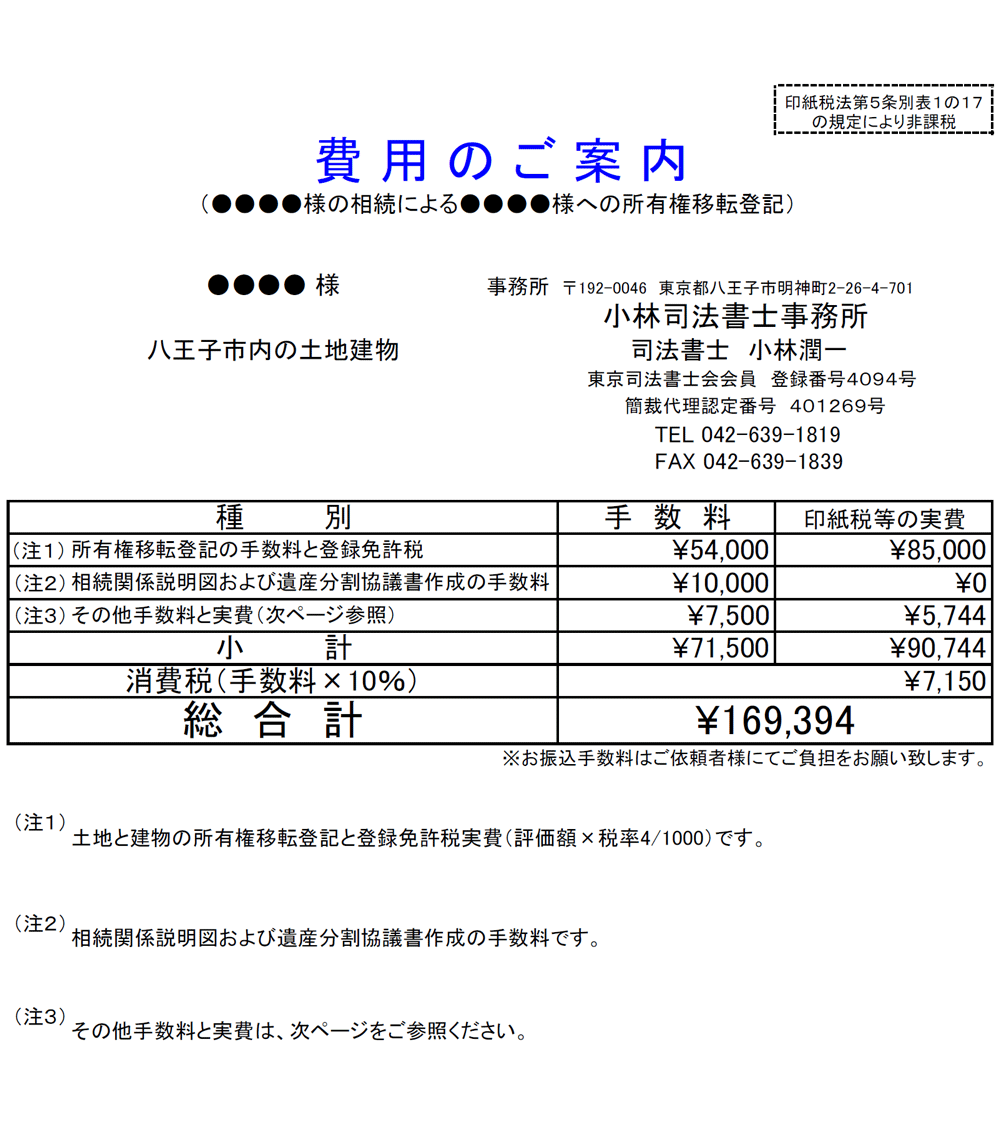

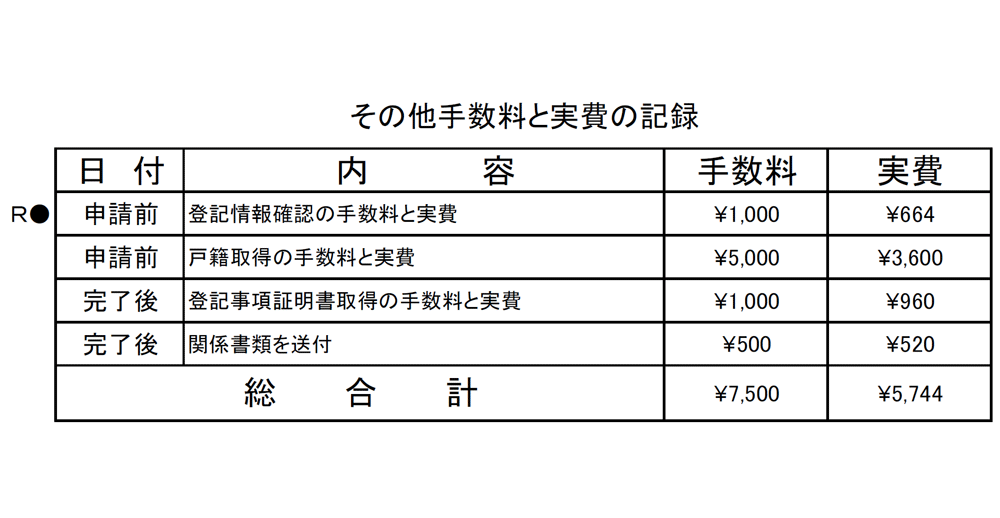

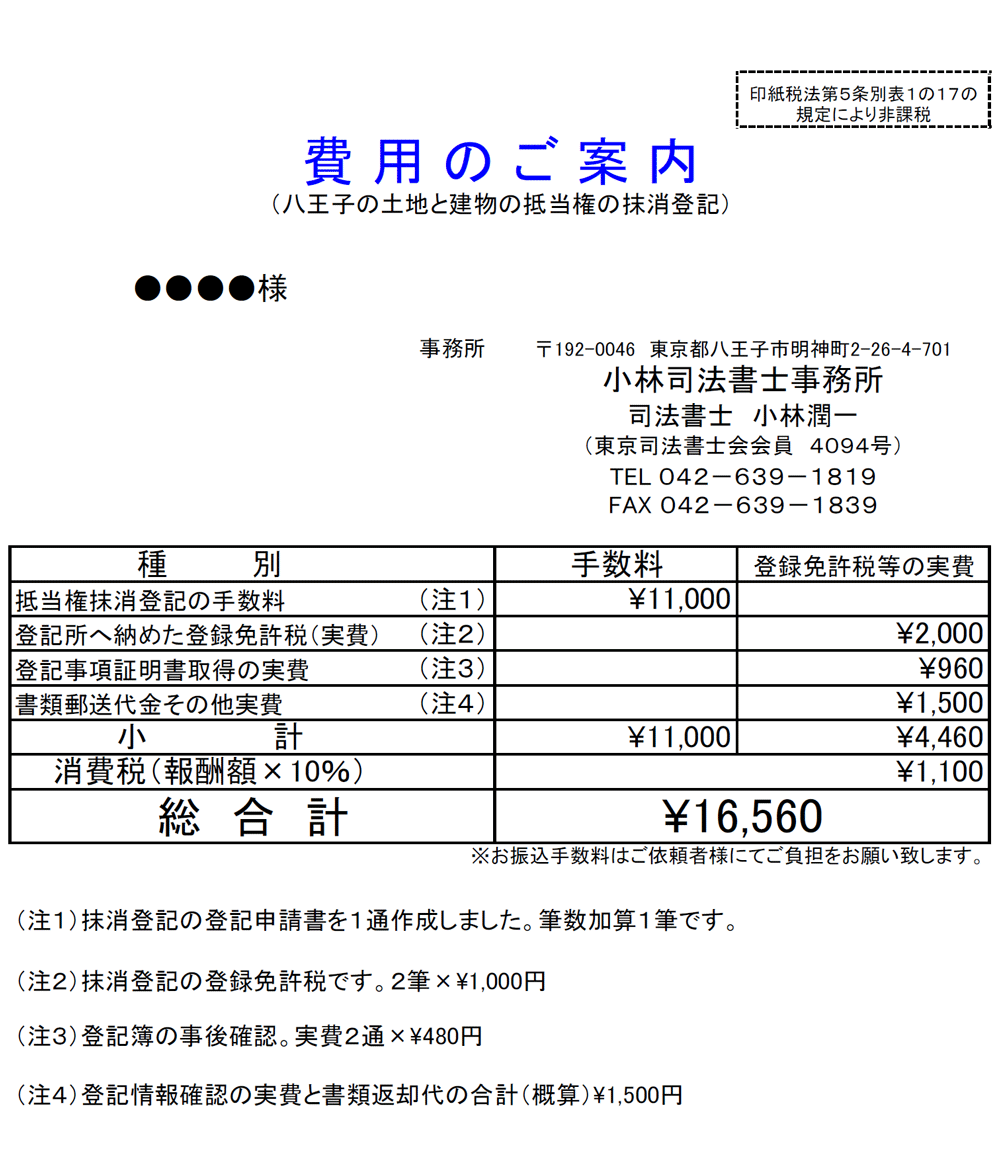

当事務所が後見開始申立手続を受託した場合の総額

次の費用の合計がかかります。

次の費用の合計がかかります。

-

申立手数料150,000円からと消費税。申立に要する収入印紙などの実費、数千円。

- 場合により鑑定手続の実費(10万円程度)を要します。

成年後見人に就任した後の成年後見人のお仕事

成年後見人に就任した後、成年後見人は主に次の仕事をします。

-

①(すでにご本人の財産を預かっている場合を除き)関係者から、ご本人の財産の引継ぎを受け、その財産管理(預貯金など)を行なう。

- ②家庭裁判所への初回財産報告

- ③ご本人の健康状態の確認、自宅や施設での面会

- ④一年に一度程度の家庭裁判所への財産定期報告

- ⑤ご本人の入退院手続、施設入所手続、不動産など所有財産の維持管理

- ⑥関係者の立替金精算、遺産分割協議とその処理、保険金請求などの課題に着手

成年後見人の財産管理とは?

成年後見人は、被後見人(後見される人)の財産(預貯金他)管理をします。この財産は、あくまで被後見人の固有財産であって、成年後見人の財産ではありません。被後見人の財産を成年後見人の私的な用途、たとえば、成年後見人の車を購入する、とか、成年後見人の家のリフォームに使うなど、私的な利用をすることはできません。これが家庭裁判所に発覚すると、成年後見人を解任されるなどとなります。

つまり、成年後見人の財産管理は、成年後見人の私的財産への流用ではない、主に本人のために必要な出費をすることだけに限られる財産管理ということになります。本人の資産を守る財産管理です。

当事務所の取組み

概ね20年前、家庭裁判所からの司法書士に対する後見人の就任依頼は、家庭裁判所が司法書士の後見人候補者名簿から直接選任し、就任を打診してくる形で行われていました。当事務所は、その家庭裁判所の直接選任の頃から、この成年後見制度に取り組んで参りました。

この制度は、本人の財産を守る制度であって、親族の都合で活用するものではありません。

また、一度活用すると、この制度を勝手に辞めることもできません。

つまり、後見制度を利用することにより一定の制約を受けることになる可能性もありますので、成年後見制度を利用するかどうかは、ある程度慎重に検討する必要があります。

ご相談でご来所の方には、成年後見制度を活用するかどうか一緒に考え、活用する場合の家庭裁判所への申立手続の支援を行なって参りました。申立後の成年後見人への就任経験もあります。成年後見制度のご利用をご希望の方は、まずはご相談ください。

Q:なぜ成年後見制度(法定後見制度)が誕生したのですか?

A:認知症、知的障害、精神障害などにより、ものごとを判断する能力が十分でない方に、法律上の保護者を付け、一般人と同じ生活を送ることができるようにする目的で誕生しました。

Q:成年後見人は何をする人ですか?

A:本人の財産管理や身上監護を行い、成年被後見人(後見される人)を守る仕事をする人です。

Q:財産管理とは、どのようなことを行なうのですか?

A:被後見人(後見される人)の預金通帳の保管、解約、不動産の売却(理由が必要)、不動産の維持管理、保険金請求等、財産全般の管理です。その職務は多岐にわたります。

Q:身上監護とはどのようなことを行なうのですか?

A:この用語の定義は難しいので明確な回答はできませんが、被後見人(後見される人)の施設への入所契約、入院手続、その他日常生活に付随する身上への配慮を中心とした支援です。

Q:成年後見人になるにはどのような手続が必要ですか?

A:ご本人の住所地を管轄(担当)する家庭裁判所に、後見開始の審判の申立てをする必要があります。

Q:成年後見人になれない人はどのような人ですか?

A:未成年者、家庭裁判所で免ぜられた法定代理人等、破産者、被後見人(後見される人)に対して訴訟をし、又はした者等、行方の知れない者(民法843条)に該当する人です。

Q:私は専門職ではありませんが、自分の親の成年後見人になることができますか?

A:家庭裁判所が、お子様が後見人になることが適切と判断した場合、就任できると考えられます。家庭裁判所が、今後の後見業務の内容に鑑み判断します。

Q:成年後見人を、そちら様(司法書士)にお願いすることはできますか?

Q:成年後見制度の利用の申立(後見開始の申立)はどこに申立するのですか?

A:ご本人の住所地を管轄(担当)する家庭裁判所です。

Q:後見開始の申立ができる人はどのような人ですか?

A:本人、配偶者、4親等内の親族など、法律により定められた人です。(民法7条)

Q:後見開始の申立手続を司法書士にお願いすることはできますか?お願いできる場合、手数料はいくらぐらいかかりますか?

A:150,000円からと消費税、申立に要する収入印紙等の実費、数千円、場合により鑑定費用の実費(10万円程度)を要します。

Q:成年後見の後見開始の申立後の手続の流れを教えてください。

A:開始の審判申立後、家庭裁判所での申立人との面談、鑑定(場合による)、親族への後見人就任意向の確認、最後に「後見開始の審判」(後見がはじまります、という裁判所の審理が決まった旨の通知書)がなされます。

Q:後見開始の審判後、私が後見人に選任された場合、一番はじめに何をすればいいですか?

A:決められた期日までに、現有の預貯金等の財産確認、その他財産の有無の調査をして、被後見人(後見される人)の財産目録と年間収支予定表等を作成、準備して、管轄(担当)の家庭裁判所に提出します。

Q:専門職ではない私が成年後見人に選任されました。家庭裁判所から「成年後見制度支援信託」制度を活用するように指導されました。これはどのような意味でしょうか?

A:現在、成年後見制度支援信託という制度が運用されております。これは、被後見人(後見される人)の預貯金のうち、手元に200万円から300万円を残し、残額は信託銀行に積ませ、信託銀行に積んだ預金は家裁の指示がない限り運用できないことを意味します。過去に親族後見人の使途不明金が多額に上ったことから、かかる制度が誕生しました。

Q:後見監督人とはどのような人ですか?

A:後見人の管理する財産が多岐にわたる、財産額が多い、財産管理が複雑、後見人の財産管理が未熟などの場合に、後見人を監督する人です。

Q:具体的な成年後見人の職務を教えてください。

A:被後見人(後見される人)の財産管理、たとえば通帳記帳、現金管理、不動産管理など財産管理全般です。本人の生活をささえるなどの身上監護もすることになります。

Q:成年後見人が管理する財産を自己の用途で使ってしまった場合、罰則はありますか?

A:かかる行為は後見人の不正な行為であり、損害を賠償することになります。刑事上の罰として、背任罪、業務上横領罪に問われることもあります。さらに、家庭裁判所から後見人を解任されることもあります。

Q:子である私は、親の成年後見人になりました。私はあまり収入がなく生活が厳しいです。 親の現金を使っても良いですか?

A:ご事情があって親御さんから扶養を受けている状況であれば、生活費として利用できる場合はあると考えます。

Q:子である私は、親の成年後見人になりました。このたび私の自宅(別宅)のリフォーム を検討しています。管理している親の財産から出費しても良いでしょうか?

A:別宅であれば、基本的には親(成年被後見人)の所有不動産ではありませんので、かかる出費はできないと考えられます。

Q:孫のお祝いをしたいです。祖母である被後見人の財産から孫の頭数×100万円を出費しても良いですか?

A:冠婚葬祭費は社会通念上「相当な範囲内」での出費とされています。事案にもよりますが、今回のその金額は社会通念上一般的な出費になり得ますか?被後見人が相当の資産家である場合を除き、社会通念上、一般的にはこのような出費はなされないと思われますので認められないと考えます。

Q:成年後見人は、成年被後見人(後見される本人)の財産を贈与することはできますか?

A:成年被後見人の判断能力が減退する前、贈与の意思が明確であった際には贈与可能と考えられる余地があることは否定できません。しかし、実務では一般的に成年被後見人の財産を贈与することはできないとされています。

Q:被後見人(後見される人)の居住用不動産を売却する場合、どのようにしたら良いでしょうか?

A:管轄(担当)の家庭裁判所に、居住用不動産の売却許可審判の申立を行ないます。

Q:成年後見人に報酬はありますか?

A:あります。ただし、家庭裁判所に申立が必要です。金額については家庭裁判所の裁判官が判断します。

Q:成年後見人の報酬はどこから支出するのですか?

Q:成年後見人の報酬は誰が決めますか?

Q:成年後見人の報酬を成年後見人自らが決めても良いですか?

A:これはできません。財産を管理する後見人が自らの報酬を決めることは、第一に客観性がないうえ、お手盛りになってしまうのでいくらでも設定できてしまい不都合だからです。

Q:成年後見人になりました。家庭裁判所に何か報告等は必要ですか?

A:就任後、数ヶ月以内に管轄(担当)の家庭裁判所に財産目録等を提出する必要があります。その後、原則として1年に1度、財産目録を提出する必要があります。(事案による。)

Q:被後見人(後見されている本人)が亡くなりました。何をすれば良いですか?

A:家庭裁判所に死亡診断書を提出し、死亡の旨の報告をします。その後、必要な場合、最終の財産報告をします。最後に、相続人に財産の引渡しをします。ご自身が相続人の場合、引渡しは不要です。

![]() 次の費用の合計がかかります。

次の費用の合計がかかります。